決断疲れ

およそ35,000回。人が起きてから寝るまで決断する回数だ。

何を食べるか、何を飲むか。仕事前のコーヒーはセブンかスタバか。食べることに関してだけでも、1日平均で226.7回も判断しているという。そんなふうに小さなことから大きなことまで、さまざまな決断に迫られると脳が疲弊して適切な判断ができなくなる。それが決断疲れ(decision fatigue)だ。

スティーブ・ジョブスがジーンズに黒タートル、ニューバランスの同じ服装をしていたという話は有名だが、そうした労力を極力減らそうとしたからだ。

決断疲れについて書かれた本によると判断力の低下を抑えるため、なるたけシンプルなルーティンワークを増やし、決断数を減らすのがいいという。

しかし「Beef or Fish」くらいの小さな決断ならともかく、人生には重大な決断をしなくてはならないときがある。進学や就職、離職、あるいは結婚、引越しなど。仕事においては毎日が重要な決断の連続だ。

ぼくは31歳で独立し、会社をスタートした。さまざまなクライアントと仕事をしながらスタッフも増やし、スペースが足りなくなると移転先を探す。投資についても、いつもリスクとベネフィットがついてまわる。本業以外にもいろんなビジネスに手を広げ、勢いではじめたものの失速し、困難な判断をしなくてはならないなど厳しい選択もした。ときにはどうにも自分では判断できず、他者の手を頼ったりしたこともある。占いだ。

アメリカのレーガン大統領のスケジュールは女性占星術師に頼っていたというし、ここだけの話、石破総理も就任の前日に某占術師と面会したという。

西に評判の人がいれば新幹線に飛び乗り、東に秘めた力のある人がいるといえば、飛行機で会いにいった。某スピリチュアルカウンセラーやアメリカから来日した人物など、著名な人にも診てもらった。

しかし徐々にそういう人の言うことに運命が引きずられていくような気がしてきた。なんだか操られているような感じだ。うまくいけばそれでいいのだが、失敗したときの後味は悪かった。ということで、そうした類のことはきっぱりとやめた。以来、遊び以外ではまったくやっていない。

しかし相変わらず決断に迫られている。とくに難しいのは採用だ。

中途もそうだが新卒採用を6年ほど前から行っている。ありがたいことに当社のような小さい会社に優秀な人が数多く応募してくれる。倍率でいうと年度によって違うが20倍から40倍くらい。判断が本当に難しい。

先日、知人の会社が某コンサルから研修を受けたという話を聞いた。もう多くの人が知っているMBTIである。ぼくは比較的最近知ったのだが。

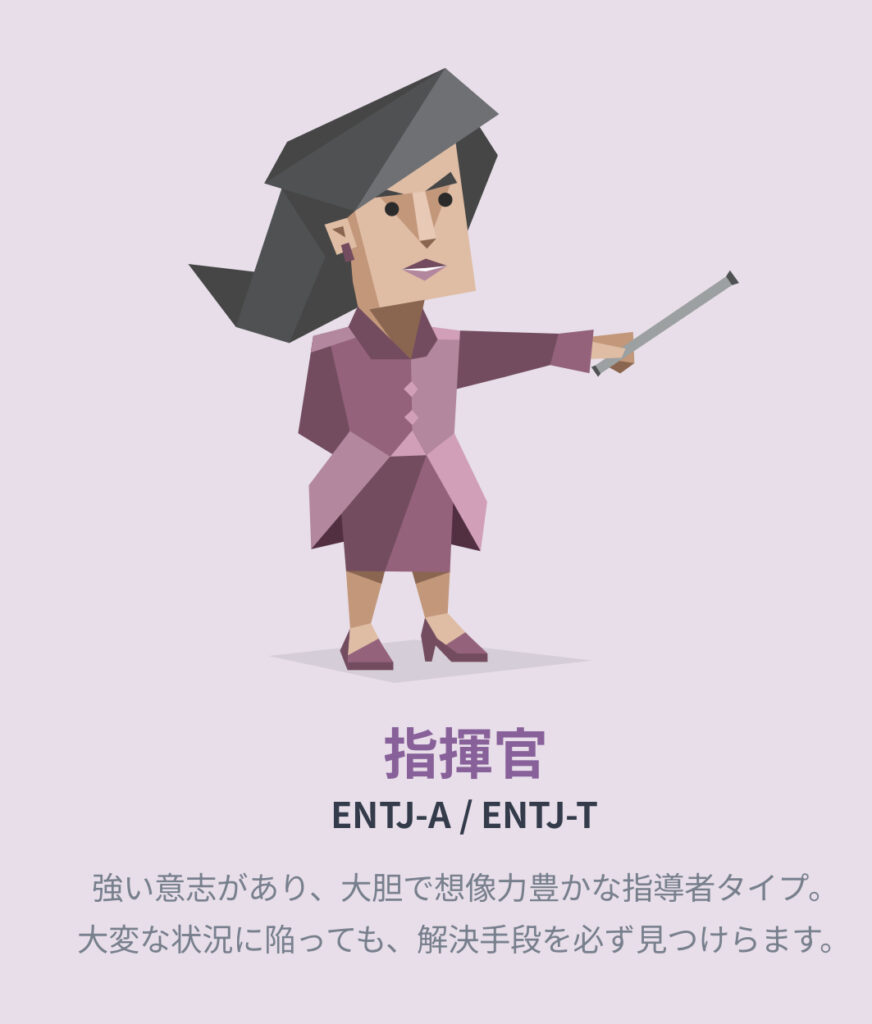

↑ぼくのタイプは指揮官でした。なんとなく髪型も似ているような。

おぼつかない人に説明すると、これは心理学者ユングの著書に基づいてマイヤーさんとブリッグスさんという方が、1962年に作った性格判断テストである(Myers-Briggs Type Indicator)。ざくっというと人間を16のタイプに分け、その選好や傾向、適性などを判断するというもの。

これが面白いくらいにあたる。

先の知人はMBTIを採用や、社内コミュニケーションのガイドとして役立てるのだという。

どんなに言葉を尽くしても相手に届かないという問題を誰しもが抱えている。しかし相手のタイプを知り、それに合わせてアプローチすればよりスムーズになるというわけだ。

これを採用時に取り入れている企業も少なくないというから本気でコンサルの話を聞いてみようかと思ったところ、当社の占い担当である編集Mちゃんが「そんなのもったいないです。すべて解ってますから私がやります」と言われてしまった。

「それで行こう」と脊髄反射したのは、彼女がぼくのタイプ(吝嗇家)を知っていたからかもしれない。

株式会社ライノ 代表取締役